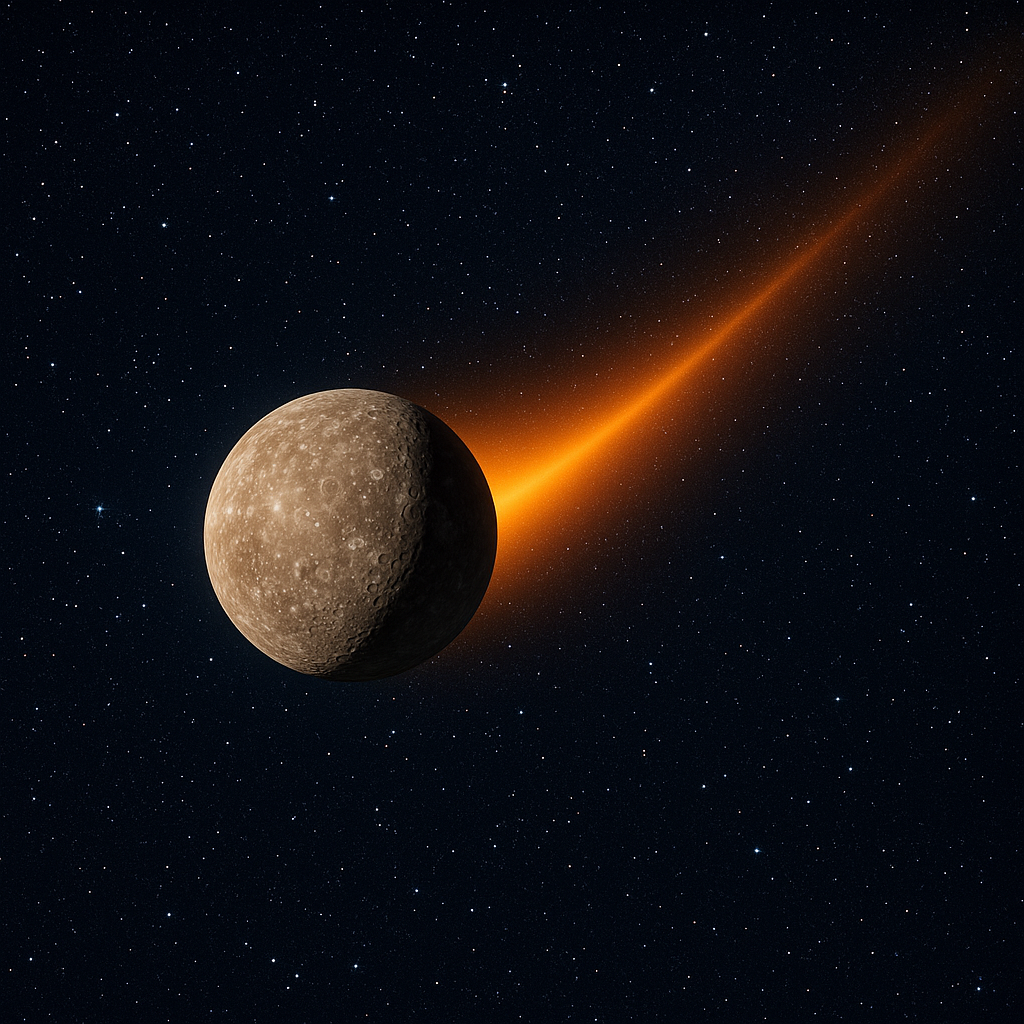

밤하늘로 길게 뻗는 수성의 ‘나트륨 꼬리’: 왜, 언제, 얼마나 밝게 보일까?

수성 나트륨 꼬리의 생성 원리, 계절 변화, 관측 팁과 실생활 응용(필터·장비·촬영법)을 알기 쉽게 소개합니다.

목차

서론: “행성이 혜성처럼 보이는” 밤, 무엇이 일어나는가

초저녁 서쪽 하늘을 길게 노출해 촬영하면, 작은 점 같은 수성 뒤로 주황빛 가느다란 꼬리가 뻗어 나오는 사진을 볼 때가 있습니다. 혜성이 아니라 수성의 나트륨(Na) 꼬리죠. 수성은 두꺼운 대기가 없지만, 표면이 햇빛과 미세운석에 얻어맞으며 생기는 초미약 외기권(exosphere) 덕분에 나트륨 원자가 풀려납니다. 이어 태양빛(특히 589.0/589.6nm, D-선)이 이 원자를 산란시키고 동시에 복사압으로 밀어내며, 밤하늘에 “혜성 같은” 꼬리를 그립니다. 2001년 지상에서 꼬리가 처음 직접 검출된 뒤, 탐사선 MESSENGER와 지상 관측이 이를 뒷받침하며 계절성·시간변동·길이까지 밝혀냈습니다.

본론 1: 꼬리의 물리 — “스퍼터링 + 스펙트럼 분석 + 태양 복사압”

수성 외기권의 원자 공급: “표면에서 톡— 튀어나오는 나트륨”

수성의 두꺼운 대기는 사실상 없지만, 광자유출(photo-stimulated desorption), 미세운석 충돌(micrometeoroid vaporization), 스퍼터링 등의 과정으로 표면에서 나트륨·칼슘 같은 원자가 튀어나와 외기권을 이룹니다. 특히 나트륨은 태양빛을 잘 산란해 **나트륨 D-선(589nm 부근)**에서 눈에 띄며, 꼬리의 주성분으로 동정됩니다.

꼬리를 민다는 힘: 태양 복사압의 역할

나트륨 원자는 태양광을 산란하면서 반동을 받아 수성에서 반태양 방향으로 가속됩니다. 이 태양 복사압이 꼬리를 길게 늘어뜨리는 핵심 힘입니다. 계절(수성의 태양거리, 위상각)과 태양 활동에 따라 복사압 세기가 변하면 꼬리의 밝기·길이·형태도 달라집니다.

스펙트럼 분석: 589nm의 ‘주황빛’ 신호를 잡아라

천문가와 연구자들은 589nm 협대역 필터로 배경광을 억제하고 나트륨 선출선을 강조해 꼬리를 포착합니다. 이때 장노출·스택을 통해 희미한 표면밝기를 끌어올리고, D-선 주변의 도플러 이동을 분석해 원자 속도 분포까지 추정합니다.

본론 2: 얼마나 길고, 얼마나 자주 보일까 — “숫자로 보는 수성 나트륨 꼬리”

꼬리의 길이: “수십만 km에서 수백만 km 이상까지”

초기 지상 관측에선 수성 뒤쪽으로 수만~수십만 km 규모의 나트륨 방출이 직접 지도화되었고, 이후 광역 영상·모형화로 수백만 km 규모까지 꼬리가 이어짐이 보고됐습니다. 예를 들어, 광시야 영상과 해석에서 약 1,400 수성 반지름(RM)—즉 약 3.4백만 km—규모의 먼 꼬리가 제시되어 왔습니다(1 RM ≈ 2,440km). 일부 대중 관측/보도에서는 약 250만 km 정도로, 또 다른 비정규 소스에선 수천만 km까지 언급되기도 하나, 방법·정의·민감도 차이에 따른 불확실성이 존재합니다. 연구 문헌에서는 “수백만 km” 규모가 비교적 일관되게 인용됩니다.

정리: “수성 나트륨 꼬리의 ‘실효 길이’는 관측 정의(밝기 한계), 태양 조건, 기하(위상·방향)에 좌우됩니다. 문헌에 기반한 보수적 진술은 ‘수백만 km까지 뻗는다’가 안전합니다.”

계절성과 일변화: 언제 더 밝아지나

MESSENGER와 지상 관측을 합친 분석에 따르면, 수성 나트륨 외기권은 근일점·원일점 무렵 각각 다른 메커니즘이 강화되어 연 2회의 밝기 최대를 보일 수 있습니다. 또한 수성의 공전·자전 기하가 바뀌며 꼬리의 시선상 밝기·폭·방향이 시간척도(시간~수일)로 달라집니다.

특이 이벤트: “미세운석 샤워”와 일시적 증폭

유성우/미세운석 충돌이 늘어나는 기간에는 표면에서 더 많은 나트륨이 방출되어 꼬리가 일시적으로 밝아질 수 있습니다. 실제로 MESSENGER는 대형 유성체 충돌로 해석되는 급격한 중성 클라우드 증가와 그에 뒤이은 이온 신호를 포착했습니다.

본론 3: 어떻게 찍을까 — “지상 관측 & 장비 가이드”

관측 조건 요약

- 시기: 수성이 해 지고 나서 서쪽 낮은 고도에 있을 때(황혼), 혹은 해 뜨기 전 동쪽 낮은 고도에서. 수성의 **이륜(최대 신수·망금 근처)**에 따라 가시성이 달라집니다.

- 하늘 상태: 탁도가 낮고 광공해가 적은 곳이 유리.

- 필터: 589nm(나트륨 D-선) 협대역 필터가 핵심. 일반 RGB로는 희미해 드러나지 않는 꼬리를 분리해줍니다.

- 노출/스택: 수십 초~수분 단위 장노출 다장 스택 + 강한 배경 제거(gradient removal).

- 초점거리: 광시야(50~135mm)로 전체 “꼬리 모양”을, 망원으로는 수성 근처 고표면밝기 영역을 노려 보완.

처리 팁(스펙트럼 분석 관점)

- 협대역 촬영 데이터를 **연속 스펙트럼(배경)**과 분리해 D-선 방출 성분만 강조합니다.

- 도플러 이동(수 m/s~수 km/s 규모)을 해석하면 꼬리 내 속도 구배를 가늠할 수 있습니다. 연구용에선 고분해 분광기+모형 결합을 쓰지만, 아마추어도 라인 중심 강조와 배경 제거만으로 형태 변화를 가늠할 수 있습니다.

안전·현실 체크

- 수성은 태양 근처에 있어 태양 가까운 방향 관측은 주의가 필요합니다(밝은 태양 고스트/눈부심, 근태양 촬영 금기).

- 필터 유무에 따라 기대 수준이 다릅니다. 일반 장비(RGB)로는 혜성처럼 긴 꼬리가 잘 드러나지 않을 수 있습니다.

본론 4: 과학이 주는 통찰 — “수성 외기권과 우주풍화의 실험실”

수성의 나트륨 꼬리는 단지 예쁜 사진 소재가 아닙니다.

- 우주풍화(space weathering)와 표면 성분 추정: 꼬리의 밝기·형태는 표면의 나트륨 분포, 방출 메커니즘 강도, 태양 활동을 반영합니다. 이는 수성 외기권—표면—태양의 상호작용을 엮는 “자연 실험”입니다.

- 손실 메커니즘 계량: 나트륨은 태양광에 의해 광이온화되어 소실됩니다. 꼬리의 광도 프로파일과 이온화율을 결합하면 **외기권 수지(balance)**를 정량화할 수 있습니다.

- 차세대 관측과 모델: 지상 대형망원경 + 협대역 카메라, BepiColombo 시대의 원격·현지 동시관측이 결합되면, 계절·일변화의 3D-시간 진화 지도가 가능해집니다. (배경: 계절 변동·모델링 연구)

도표: 수성 나트륨 꼬리의 생성·진화 요약

| 단계 | 물리 메커니즘 | 시간척도 | 관측 지표(스펙트럼 분석) | 비고 |

| ① 원자 방출 | 광자유출·미세운석 충돌·스퍼터링 | 즉시~수분 | D-선 방출 증가(589nm) | 표면 조성·우주풍화 민감도 큼 |

| ② 가속 | 태양 복사압이 반태양 방향 가속 | 수분~수시간 | 꼬리 길이·방향 변화 | 위상각·태양거리 의존 |

| ③ 확산/빔화 | 반태양 방향 “빔” 형상 | 수시간 | 도플러 폭/시프트 | 광시야 영상서 꼬리 축 강세 |

| ④ 손실 | 광이온화·태양풍 상호작용 | 수시간~수일 | 광도 감소·이온 서명 | 손실율 추정 지표 |

| ⑤ 변동 | 계절성·특이 이벤트(운석) | 시간~수일 | 급작스런 밝기 증가 | 이벤트성 증폭 사례 |

관측 사례 하이라이트(보고서 & 이미지)

- APOD에 실린 2020·2022년 사례: 협대역 필터로 포착한 수성의 긴 나트륨 꼬리. (아마추어-프로 협업의 좋은 본보기)

- 광역 영상 기반 연구(2008): 꼬리의 전체 공간 분포와 급속 진화를 수 시간 규모로 추적, 최대 수백만 km 규모의 꼬리 시나리오 제시.

결론: “혜성 같은 행성”이 남긴 빛의 실마리

수성의 나트륨 꼬리는 수성 외기권—스펙트럼 분석—태양 복사압이 엮이는 역동적 현상입니다. 관측 정의에 따라 숫자는 달라지지만, 보수적으로 수백만 km 규모의 꼬리가 형성되어 지상에서도 포착 가능하다는 사실은 분명합니다. 다음 수성의 좋은 기회가 오면, 589nm 협대역 필터와 안정된 추적·스택 처리로 이 주황빛 실을 직접 잡아보세요.

마지막으로 남는 질문은 이것입니다. 유성우 극대기와 태양 활동 주기가 겹치는 밤, 꼬리는 얼마나 더 길고 밝아질까요? BepiColombo와 지상망원경의 동시 관측이 이 수수께끼를 곧 더 정교하게 풀어줄 겁니다.

FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. 왜 수성만 ‘꼬리’가 있나요?

A. 지구·금성도 외기권이 있지만, 수성은 중력이 약하고 태양에 아주 가까워 복사압·광이온화 효과가 강합니다. 게다가 표면의 나트륨이 잘 방출되어 나트륨 D-선에서 유독 눈에 띕니다.

Q2. 꼬리는 실제로 얼마나 깁니까?

A. 관측·모델·밝기 한계에 따라 다릅니다. 수만~수십만 km가 직접 추적된 초기 관측이 있고, 광역·모형 기반으로 수백만 km까지 뻗는다고 보는 연구가 보수적 표준입니다. 일부 비정규 소스는 수천만 km도 언급하나, 방법 차이로 해석에 주의가 필요합니다.

Q3. 언제 가장 보기 좋나요?

A. 수성이 황혼 하늘에 각거리가 커지는 시기(저녁 서쪽·새벽 동쪽), 그리고 계절적으로 근일점/원일점 인근에서 더 강해질 수 있습니다. 날씨와 탁도, 광공해가 큰 변수입니다.

Q4. 어떤 장비가 필요하죠?

A. 589nm 협대역 필터와 장노출·스택이 핵심입니다. 가급적 광시야(50~135mm)와 망원을 병행해 전체 꼬리와 근행성 구조를 함께 노려보세요.

Q5. 유성우가 도와줄까요?

A. 네. 미세운석 충돌이 늘면 표면 방출이 증가해 꼬리가 일시적으로 밝아질 수 있습니다. 실제로 충돌 기원으로 보이는 급증 이벤트가 탐사선 데이터에서 포착됐습니다.

Q6. 연구적으로 무엇을 알 수 있나요?

A. 꼬리의 밝기·형태·스펙트럼은 방출-가속-손실의 균형을 알려주고, 수성 표면의 나트륨 분포와 우주풍화 과정을 간접 추정하게 해줍니다. 차세대 동시관측은 3D-시간 지도를 향상시킬 것입니다.