가이아 3D 성간먼지 지도로 읽는 은하수의 ‘먼지 강’과 별빛 왜곡: 지도학·통계·물리의 최전선

가이아 3D 성간먼지 지도를 통해 은하수 속 먼지 구조와 별빛 왜곡(적색화·소광) 의 물리를 쉽게 풀고, 관측·통계 기법과 최신 결과를 소개합니다.

목차

서론|왜 ‘먼지 지도’가 은하수 연구의 게임체인저인가

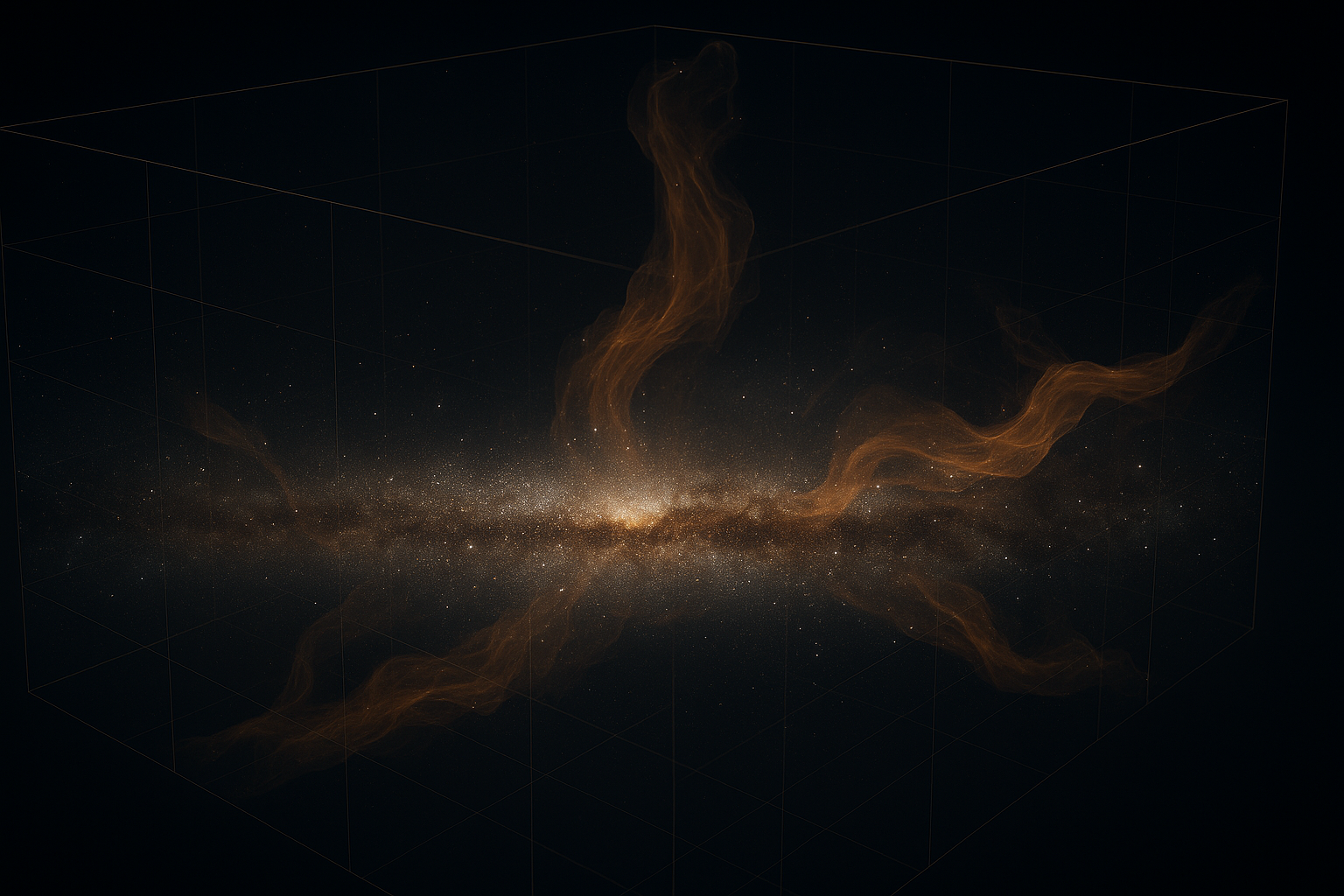

천문 사진에서 성간먼지는 종종 시야를 가리는 방해꾼으로만 보이지만, 실제로는 별 탄생과 가스의 흐름을 그려주는 천연 염료이자 우주 기상도입니다. 별빛은 먼지를 지나며 밝기가 줄고(소광), 붉게 치우치며(적색화), 때로는 편광을 띱니다. 이 미세한 왜곡을 수억 개 별에서 정량화하면, 우리 주변 수천 광년 규모의 3차원 먼지 분포—일종의 ‘은하수 지질도’—가 드러나죠. 그 중심에 바로 유럽우주국(ESA)의 가이아(Gaia) 가 있습니다. 가이아는 정밀 시차·고유운동·광도를 대량으로 제공하여, 다른 광학/적외선 설문과 결합될 때 전례 없는 가이아 3D 성간먼지 지도를 가능하게 만들었습니다. 최근에는 태양 근방 수 kpc까지 해상도 좋은 3D 지도가 연달아 공개되며, ‘먼지 강(dust rivers)’처럼 길게 뻗은 구조와 로컬 버블(Local Bubble) 의 경계가 손에 잡히듯 드러나고 있습니다.

본론 1|가이아 3D 성간먼지 지도는 어떻게 만들어지나

1-1. 별빛 왜곡에서 먼지까지: 소광·적색화의 역문제

- 입력 데이터: 가이아의 정밀 시차로 얻은 거리, XP/광도 정보, 외부 광도·색지수(2MASS, Pan-STARRS 등)와 결합.

- 핵심 아이디어: 각 시선 방향에서 거리별 **색 변화(E(B−V))**나 소광(AV) 를 추정한 뒤, 다수 별의 라인오브사이트를 베이지안/가우시안 프로세스 등으로 결합해 3D로 역산. Green 등(Bayestar 시리즈), Lallement 팀(계층적 역문제), Leike & Enßlin(변분 추론·GP) 등이 대표적 방법론입니다.

1-2. ‘별의 주소’가 퀄리티를 좌우한다: 가이아 시차·거리 추정

초정밀 시차는 각 별의 정확한 3D 위치를 주어, 먼지가 어느 거리 층에 있는지 분리하는 데 결정적입니다. EDR3/DR3 기반의 Bayesian 거리/소광 카탈로그(Anders et al.) 가 널리 참조되며, 현대 3D 지도들의 토대가 됩니다.

1-3. 지도 제작의 세 가지 접근

- 시선별 1D 누적-소광 곡선 → 3D 역해석(계층 베이지안)

- 직접 3D 필드 추론(GP/변분추론)으로 연속적인 밀도장 복원(로컬 버블 등 근지구 구조에 강함)

- 대규모 포토메트리 결합(Pan-STARRS+2MASS+Gaia)로 수 kpc 범위의 광역 지도를 구축(Bayestar19)

본론 2|최신 결과로 보는 ‘먼지 강’과 은하수의 3D 지형

2-1. Bayestar19 이후: 전천(全天) 확장과 해상도 향상

Green et al.(2019)은 Gaia 시차와 10억 개 가까운 광도 측정을 결합해, 북반구 전역을 중심으로 수 kpc 거리까지 3D 적색화 지도를 제시했습니다. 이 지도는 은하수 평면을 따라 거대한 먼지 벨트와 지역적 공백(버블)을 분해하고, 성간먼지가 나선팔과 별형성 구역과 얽혀 있다는 그림을 선명히 했습니다. 이후 공개된 업데이트들과 파이썬 dustmaps 라이브러리로 손쉽게 활용됩니다.

2-2. 로컬 버블: 우리 주변 1 pc 해상도의 ‘속살’

Leike 등(2020)은 Gaia+2MASS+Pan-STARRS 등을 결합하고 변분 추론·GP를 적용해, 태양 주변 ~400 pc 범위의 먼지를 ~1 pc 해상도로 복원했습니다. 결과는 로컬 버블과 이웃 구름(오리온, 페르세우스 등) 사이의 연결 통로와 벽체를 보여주며, “우리 동네의 먼지 지형도”를 제시합니다. 이후 로컬 버블이 은하수의 상하층으로 굴뚝(Chimney) 처럼 열려 있다는 해석도 제안되었습니다.

2-3. 2024–2025: kpc 스케일 정밀 지도와 은하수 수직 구조

Edenhofer 등(2024)은 1.25 kpc까지 파섹 스케일 3D 지도를 제시해, 근지구 성간 구름들의 연속성·경계와 대규모 흐름을 촘촘히 그렸습니다. 2024–2025년에는 전천 3D 밀도·소광 지도가 2.8 kpc 내외까지 확장되며(대용량·고속 추론), 은하수 수직 구조(박막/두꺼운 층, 굴곡) 해석도 속도를 냈습니다. 일부 연구는 R(V) 3D 지도로 먼지 성질의 공간적 변이까지 시도합니다. 이런 축적 덕분에 우리가 보고 있는 ‘먼지 강’—은하수 평면을 따라 길게 이어지는 고농도 흐름—이 각 거리 층으로 나뉘어 별형성 지형과 직접 연결됨이 드러납니다.

2-4. 아주 최근 동향

2025년 들어 Gaia DR3를 활용한 고각해상·심층 3D 지도 예비본들이 공개되며(동료평가 전 포함), 품질관리 지표(RUWE, 품질 컷)와 거리보정 체계를 고도화한 파이프라인이 소개되고 있습니다. 공개본들은 지역별로 수십~수백 pc 스케일의 연속적인 먼지 띠를 분리해, 은하수 팔의 별형성 능선(spine) 을 추적하는 데 쓰이고 있습니다.

본론 3|‘별빛 왜곡’을 이용한 응용: 관측·모형·실생활(?)까지

3-1. 성간먼지 보정 없이는 정확한 은하수 천문학이 힘들다

- 거리 측정·광도 함수: 소광 보정을 잘못하면 절대등급, 항성계 IMF/별형성률 추정이 흔들립니다. Anders 등(2022)의 포토-천체역학적 거리·소광 카탈로그는 이 문제를 대규모로 해결하는 틀을 제공합니다.

- 성간매질 물리: 3D 지도로 구름 경계·충돌 흔적·버블의 벽을 찾아, 초신성·성풍 피드백의 지형적 증거를 추적할 수 있습니다(로컬 버블).

- 다파장 합성: 먼지 지도는 CO/HI 가스 지도, 편광 지도(자기장 추정)와 함께 쓰일 때, 별형성 조건(압력·자기장·난류)의 3D 맥락을 제공합니다. (개념 정리)

3-2. 외부 은하 관측에도 간접 효과

우리가 은하수 평면 너머의 외부은하를 볼 때, 전경의 가이아 3D 성간먼지 지도로 전경 소광을 제거하면 은하 형광도·색지수의 체계적 오차를 줄일 수 있습니다. 특히 저은하위도( |b|≲15° ) 영역 이미지 처리와 표준 촛불(세페이드 등) 교정에 직접적입니다. (일반 원리)

3-3. 실용 팁: 관측가·데이터사이언티스트를 위한 체크리스트

- 어떤 지도를 고를까?

- 근지구(≲400 pc)·높은 해상도: Leike 계열(근거리 GP 지도).

- 광역(수 kpc)·빠른 질의: Bayestar19(dustmaps로 사용 용이).

- 중거리(≲1–3 kpc)·균형 잡힌 해상도: Edenhofer 2024, Dharmawardena 2024 등 최신 전천 3D.

- 품질 관리: 가이아 RUWE, 색-색 다이어그램 외란, 금속도·연령 효과(색-절대등급의 체계편이)에 주의. (개념 정리)

- 재현성: dustmaps/mwdust/공개 FITS 큐브로 파이프라인을 고정하고, 버전·릴리스 날짜를 명시해 연구 재현성을 확보하세요. (일반 권고)

본론 4|통계·기술 디테일: 약한 신호에서 선명한 지형을

| 요소 | 핵심 포인트 | 현장 팁 |

| 거리 불확실성 | 시차 소음·우주선형성으로 인한 베이지안 거리 추정 필요 | Bailer-Jones/Anders 계열 거리 사용, 외삽 자제 |

| 색-금속도-연령 상관 | 금속도/연령이 색에 미세한 편향 → 먼지와 혼선 | 넓은 밴드+XP 스펙트럼 동시 적합, 분광 라벨 전이 지도 활용 |

| 공간 상관성 | 먼지 밀도는 상관장 → GP/변분추론·정규화 우선 | 커널 선택·초모수 사전 분명히, 교차검증 |

| 해상도-범위 트레이드오프 | pc급 해상도 ↔ kpc급 범위 양자택일 | 과업에 맞는 지도 선택, 멀티맵 앙상블 권장 |

| R(V) 가변성 | 곡선 모수 R(V) 3D 지도화 시동 | 광대역 보정보다 지역적 보정 사용, 최신 R(V) 자료 참조 |

결론|‘먼지 강’을 따라 흐르는 은하수의 기억을 읽다

가이아 3D 성간먼지 지도는 더 이상 “가시성 보정용” 도구에 머물지 않습니다. 은하수의 지형·수문학을 보여주는 본격 환경 지도가 되었죠. 로컬 버블 경계, 오리온~페르세우스 일대의 먼지 강, 성간 구름의 충돌 흔적과 초신성 피드백의 상흔까지—모두 별빛 왜곡의 정교한 통계 해석에서 태어납니다. 2024–2025년에 등장한 pc–kpc 스케일 3D 지도들은 서로 보완적으로 진화하며, 다음 단계(가이아 DR4/차세대 지상·우주 설문)에서는 R(V)·편광·가스 운동까지 통합된 4D(공간+성질) 지도로 확장될 것입니다. 이 지도를 잘 읽을수록, 우리는 별이 어디서·어떻게 태어나는지, 그리고 은하가 어떤 경로로 숨 쉬는지를 더 명료하게 이해하게 됩니다.

FAQ

Q1. ‘가이아 3D 성간먼지 지도’와 기존 2D 소광 지도의 차이는?

A. 2D 지도는 시선 적분값(누적 소광)만 주지만, 3D 지도는 거리 축을 포함해 어느 층에서 먼지가 집중되는지 보여줍니다. 이는 별형성/버블 경계 파악에 결정적입니다. (개념 요약)

Q2. 어떤 지도를 쓰면 좋을까요?

A. 근거리 정밀(≤400 pc) 은 Leike 계열, 광역(수 kpc) 은 Bayestar19, 중거리(1–3 kpc)·고해상 은 Edenhofer 2024·Dharmawardena 2024를 추천합니다(용도에 따라 앙상블).

Q3. ‘먼지 강’은 실제 흐름인가요?

A. 유체처럼 흐른다는 뜻이 아니라, 길게 연속된 고밀도 먼지 구조를 비유적으로 부르는 표현입니다. 3D 지도로 거리별 연결이 확인되며, 종종 별형성 능선과 겹칩니다. (개념+사례 종합)

Q4. R(V) 같은 ‘먼지 성질’의 3D 지도가 왜 중요하죠?

A. 같은 소광 A(V)라도 입자 크기·성분 차이에 따라 색 변화가 달라집니다. R(V) 3D 지도는 지역별 보정 정확도를 올려 주고, 먼지 진화(응결/파쇄) 물리와도 직결됩니다.

Q5. 가이아 DR3와 차세대 데이터가 바꿀 미래는?

A. DR3 기반 대용량 거리·소광 카탈로그와 심층 3D 지도가 이미 표준이 되었고, 곧 더 긴 베이스라인·정밀 보정(DR4 예상)과 타 설문 결합으로 연속적 kpc 지도가 촘촘해집니다. (동향 종합)

Q6. 연구 재현성은 어떻게 담보하나요?

A. 사용 지도·버전·릴리스 날짜를 명시하고, dustmaps/FITS 큐브의 해시·커밋을 기록하세요. 파이프라인(품질 컷·사전분포·커널)도 공개하면 좋습니다. (실무 권고)

간단 표|대표 3D 먼지 지도 비교

| 지도/연구 | 범위(대략) | 해상도 | 기법/데이터 | 비고 |

| Bayestar19 (Green+2019) | 수 kpc (북반구 중심) | 수′ 각분–수백 pc | Pan-STARRS+2MASS+Gaia, 베이지안 라인오브사이트 적분 | dustmaps 제공, 광역 표준 |

| Leike+2020 (Local ISM) | ≲400 pc | ~1 pc | 변분추론+GP, Gaia 등 결합 | 로컬 버블/근거리 구조 최강 |

| Edenhofer+2024 | ≲1.25 kpc | 파섹급 | 전천 대용량 GP/베이지안 | 중거리·연속성 우수 |

| Dharmawardena+2024 | ≲2.8 kpc | 수~수십 pc | 대규모 스케일러블 추론 | 전천 3D 밀도·소광 동시 제공 |

| (예) 2025 심층 지도 | 지역별 상이 | 고각해상 | DR3 품질 컷+심층 결합 | 예비본·후속검증 진행 중 |